Composición musical. Contemporáneo I. Presentación de obra original.

Concepto de “Hipertonalidad”

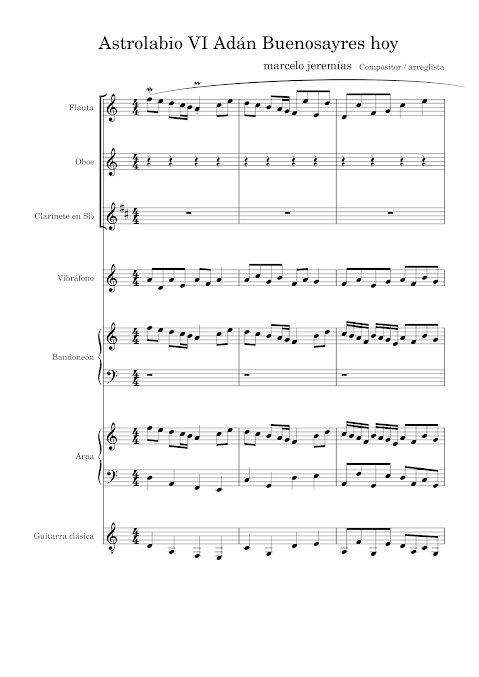

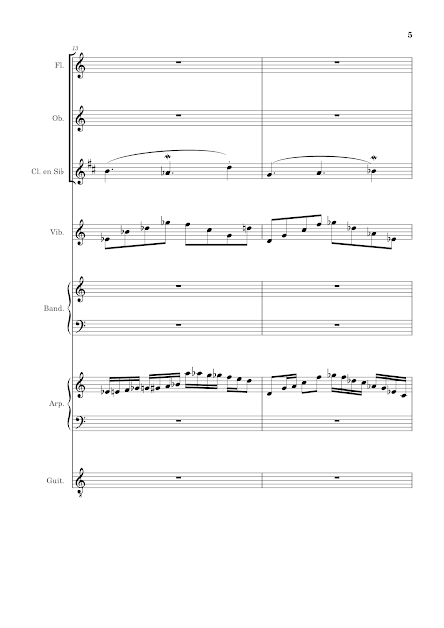

La “hipertonalidad” es una idea que aparece a principios del siglo XX como intento de conceptualizar cierta música de Strawinsky. Luego el músico y compositor argentino Marcelo Jeremías utiliza ese término para describir una forma de organizar materiales tonales que supera las convenciones de la tonalidad clásica de modo más específico. A grandes rasgos, consiste en: 1. Expansión del centro tonal Parte de un centro tonal (una tónica o nota principal), pero lo amplía incluyendo múltiples centros secundarios que conviven simultáneamente. Cada uno de esos centros secundarios actúa como “microtónicas” dentro del macrocentro, generando un tejido armónico muy rico. 2. Superposición de tonalidades Combina escalas y acordes procedentes de tonalidades vecinas o lejanas. En lugar de modular de manera tradicional (paso limpio de un centro a otro), superpone tonalidades que resuenan al mismo tiempo, creando polisemia armónica. 3. Uso de polisones y solapamientos Introduce polisones (sonidos o acordes prestados de distintas escalas) que quedan “colgados” o solapados sobre el centro principal. Estos solapamientos generan tensión y colores nuevos sin abandonar del todo el sentido de tonalidad. 4. Movimiento motivico y textura Marcelo hace énfasis en el movimiento motivico: pequeñas células temáticas que transitan de un centro a otro. La textura resultante puede ser muy densa, con líneas melódicas y contrapuntos que cambian de tonalidad de forma fluida. 5. Objetivos expresivos Busca una expresión más amplia que la tonalidad tradicional: dramatismo, ambigüedad, riqueza tímbrica. Ofrece al compositor y al intérprete un abanico de sonidos que combinan lo reconocible de la tonalidad con lo novedoso de la superposición. Ejemplo sencillo de aplicación Imagina una pieza donde el centro principal es Do mayor. Con la “hipertonalidad” puedes: Mantener Do mayor en el bajo y arpegios. Superponer un acorde de Sol menor (viniendo de la tonalidad de Fa mayor) en la mano derecha. Introducir motivos melódicos en Re mayor que circulan entre ambas manos como ecos. El oyente sigue sintiendo a Do mayor como eje, pero percibe simultáneamente colores de Sol menor y Re mayor, sin una modulación “a la antigua”. Más allá de la teoría Marcelo Jeremías ha experimentado con estos principios en su música para cine mudo, sus suites de cámara y sus composiciones de raíz rioplatense. Su enfoque no es tanto un manual rígido de reglas, sino un marco creativo: cada pieza encontrará su propio equilibrio de centros y solapamientos. Pistas para seguir explorando Escucha sus “Astrolabios” para identificar los cambios superpuestos de centro tonal. Intenta componer un breve motivo en C, luego ves prestando notas o acordes de G, D o F mientras mantienes la pedalización en C. Observa cómo varía la tensión armónica según el grado de solapamiento que uses.

Nuevas Fronteras Sonoras

M. Jeremías es un compositor y músico contemporáneo cuya obra se destaca por su capacidad para fusionar diversas tradiciones musicales, desde la música clásica hasta la experimentación más vanguardista. Nacido en Argentina, Jeremías ha logrado posicionarse como uno de los artistas más innovadores de su generación, con un enfoque particular en la creación de sonidos que exploran las fronteras entre géneros y disciplinas.

Desde un principio se ha caracterizado por una profunda búsqueda de la textura sonora, el ritmo y la forma. Su obra abarca una amplia gama de géneros, desde la música académica contemporánea hasta influencias de música popular, electrónica y el jazz. Esta diversidad se refleja en su habilidad para integrar elementos de la música tradicional argentina con recursos compositivos más modernos y experimentales, creando un lenguaje único y personal.

Además de su faceta como compositor, Jeremías es también un intérprete comprometido, lo que le ha permitido colaborar estrechamente con músicos de diversos ámbitos y enriquecer aún más su visión artística. Su capacidad para trabajar en equipo y su apertura a nuevos lenguajes musicales le han permitido desarrollar proyectos que cruzan fronteras culturales y estilísticas, destacándose especialmente en el ámbito de la música contemporánea.

El trabajo de M. Jeremías ha sido reconocido en diferentes escenarios internacionales, y su obra continúa desafiando las convenciones de la música clásica y popular, siempre buscando nuevas formas de expresión y comunicación a través del sonido. Su contribución a la música contemporánea, tanto como compositor como intérprete, lo posiciona como un referente en la escena musical de su tiempo, con un enfoque que siempre apunta hacia la expansión de los límites artísticos.

( Revista cultura musical, mundo onubense blog)

Vuelo de milonga al río

Con Vuelo de milonga al río celebro en un recuerdo la vuelta espiritual al río de la plata que años atrás recorrí en su extensión misteriosa sea en tren o bicicleta …

Con el tiempo vimos (los que ya tenemos algunos años) cómo primero la válvula, después el transistor y finalmente el chip cambiaron los entornos en la producción de la música … Algunas veces bien, otras más o menos y algunas menos que más nos fuimos adaptando a los requerimientos dados por estos nuevos entornos tecnológicos para la realización de nuestro trabajo siendo que hoy día una sola persona haciendo la tarea de lo que antes eran diferentes oficios realiza un producto u obra (entendiendo que producto no es una idea necesariamente vinculante al concepto en que una cultura determinada otorga el estatus de "obra de arte" a algo) siendo que la diferencia entre un caso y el otro la suele definir finalmente muchas veces el propio tiempo especialmente cuando hablamos de la composición musical en que el público puede encontrarse diferido temporalmente y acceder a la obra incluso siglos después de realizada en una partitura … Sin embargo eso de producir para que se conozca siglos después no es una idea precisamente práctica ni consensuada con amabilidad porque corre a cuenta del trabajo del compositor. Luego hoy día se difunde por algún canal como decir Soundcloud o Youtube y así se accede a un público (virtual) más o menos masivo y mas bien impersonal … (palabra que da para un desarrollo aparte especialmente considerando el perfil narcisista implicado en la impersonalidad como valor en la cultura contemporánea). Si buscamos a un artista de la era de la válvula (desde mi humilde reflexión) podríamos decir que Jimmy Hendrix da con ese perfil en el escenario siendo uno de los pioneros de los espectáculos masivos en lo que se dio en los años sesenta y después hasta hoy en las temáticas de los cambios generacionales de reacción … y esta última palabra no será del agrado de algunos críticos y músicos quienes en realidad imaginaron una revolución pero lo que pasó fue que se intentó reemplazar el desarrollo del pensamiento por el despliegue de la percepción como una forma de contacto más inmediata con la memoria, en este caso motriz y esto lo vemos en una idea reflejada en una frase del propio Hendrix:_ Solía vivir en una habitación llena de espejos y todo lo que veía era yo … siendo el paroxismo de ese yo una respuesta de retorno a la tribu, tribu que cohesiona en el mito y que el propio Jimmy Hendrix desarrolló en su libro Red House (Casa Roja) como hablando a sí mismo en otro tiempo y al propio momento de cambio que se refleja en la muerte (de alguna forma este artista le habla a su propia muerte), siendo ésta la forma erótica en la poética de aquella música y su modo de crítica social (con un obvio desprecio a la linealidad del tiempo dentro del paradigma consensuado en la geometría euclidiana avalado en nuestra cultura). Los primeros y últimos versos de su libro dicen así: _ Hay una gran casa roja Al dar vuelta la colina, Sé que tengo que volver ahí Algún día … _En esa casa roja me espera La feliz vaguedad. (J.H.) Miles Davis en el festival de la Isla de Wight sería otro ejemplo además de muchos otros dentro de fenómenos sociales bastante especiales … Entonces digamos que aparece la válvula y los instrumentos eléctricos y con esto la posibilidad de comunicar en escenarios masivos a modo de extensión del propio sistema nervioso aunque en realidad la válvula a través de las primeras radios ya fue el entorno de difusión del blues y el jazz o el tango de principios del siglo XX y lo que suma el rock es el aspecto visual dado a través de la televisión (ésta es una idea de Marshall Mc Luhan). Yo recuerdo entrar en una tienda de instrumentos musicales de Buenos Aires y escuchar que había salido el Acoustic para bajo que usaba Jaco Pastorius y que era a transistores siendo más duro y trasladable que los anteriores llamados valvulares, y aunque no tengo idea de cuantas veces Pastorius usó ese equipo aquí hablamos de fines de los setenta o comienzos de los ochenta … Hoy día la dificultad del entorno digital vista desde el hacer de los músicos es que (en relación a los medios anteriormente mencionados) la grabación de música se vuelve algo muy frío e incluso disociado de lo que fue el hacer (por ejemplo) en una radio o auditorio cuando en una orquesta todos los músicos graban juntos, pero siempre que apareció un nuevo entorno se dio esa sensación que con el tiempo se va diluyendo o corrigiendo con la aparición de nuevas herramientas. La ventaja es que se puede acelerar el proceso de reproducción a niveles impensados anteriormente … Luego uno prefiere creer que el ordenador es un espejo donde se pueden reflejar los sonidos de los instrumentos acústicos en distintos espacios, y esto da la posibilidad de pensar a la composición musical como un pintor piensa un lienzo … . Incluso podemos encontrarle el sentido poético a una toma hecha con un micrófono con un alto nivel de ruido o lo que sea, ya que el significado de algo deviene de la suma de los elementos más que de las partes separadas entre sí por más calidad que tengan de manera independiente … De esta forma, desde mi humilde comprensión, un compositor puede trabajar con un sentido poético semejante al de un pintor del siglo XIX en (por ejemplo) la campiña francesa, pampeana o cualquier otro lugar del mundo que se le ocurra … Aquí les dejo Contemporáneo I realizado con diversos instrumentos y con el aporte fundamental de María Feria en voz femenina. Y más música y un saludo cordial.

M.J

.

Conceptos clave en los textos desde el compositor para Jazzyvoces

1. Musicalidad del lenguaje

El compositor concibe cada palabra como un compás: estudia ritmos, pausas y acentos para que el texto fluya como un solo de jazz. Busca que la prosa imite la respiración y el pulso de la música, creando una lectura sonoramente envolvente.

2. La voz como entidad polisémica

En sus escritos la “voz” no es solo el narrador: puede ser instrumento, público, memoria o estado de ánimo. Esta polisemia permite que un mismo pasaje actúe en varios niveles, desde lo íntimo hasta lo colectivo.

3. Improvisación discursiva

Siguiendo la lógica improvisatoria del jazz, el compositor estructura párrafos que parecen ocurrir en un “aquí y ahora” creativo. Incorpora saltos argumentales, repeticiones intencionadas y digresiones que mantienen viva la incertidumbre.

4. Intertextualidad sonora

Sus textos dialogan con estándares del jazz (titulares, riffs, solos famosos) y con otros géneros musicales. Cita fragmentos de letras, vocablo coloquial y onomatopeyas para tejer un tapiz de referencias cruzadas.

5. Hibridación de géneros

Combina elementos de crónica, ensayo filosófico, reseña musical y prosa poética. Esta mezcla refuerza la idea de que las fronteras entre géneros, al igual que en la música, pueden diluirse en un mismo escenario creativo.

6. Espacio performativo

El compositor describe la escritura como una performance donde autor y lector son “músicos” simultáneos. El texto sugiere movimientos de cabeza, pausas para el aplauso mental y variaciones según el tono interior de cada quien.

7. Memoria colectiva y jazz memory

Explora cómo la experiencia histórica del jazz —orígenes, migraciones, resistencias— vive en la memoria compartida. Sus textos rescatan voces olvidadas y reivindican el legado social que se transmite “de oído en oído”.

8. Cuerpo-voz-performance

Estudia la relación entre la corporalidad del intérprete y el sonido expulsado. Plantea que la voz lleva impresa la historia corporal del sujeto y que al ponerla en escena se revela un archivo viviente de gestos, respiraciones y traumas.

La decisión

Si el problema era atravesar el puente o enfrentar el mundo desconocido que se encontraba del otro lado, eso nadie lo sabía.

Si era despedirse de los registros habituales de comprensión o hacer una nueva interpretación de los paisajes presentes, eso tampoco era algo claro. Lo que sí lo era es la necesidad de caminar y atravesar todo el camino desértico, mirar el puente para luego tomar una decisión.

La responsabilidad de ese acto caía en un particular sedimento de la memoria, un recuerdo profundo que silba en el olvido para reaparecer por brevísimos instantes y perderse en otro silbido, el del viento entre las cañas.

La amenaza de la lluvia le da un marco dificultoso al camino.

Los relámpagos que se acercan entre las nubes indicaban que pronto los remolinos de tierra que aparecen espontaneamente se van a hundir como una película fina en la superficie.

Ahora la lluvia empieza a actuar llenando la zanja al costado del camino y borrando de esta manera todos los pasos en un nuevo paisaje de nubes como si fuera una alegoría extraña del sentimiento, cuando se observa el horizonte inmenso que escapa a los ojos cotidianos.

Además, el tiempo desde las formas moldeadas del desierto ofrece a esas inmensidades un encantamiento único, algo que se transforma en un presentimiento inquieto cuando se hace visible el puente al final del camino.

La lluvia lo borraba todo, al propio camino y cada señal de existencia que condujera al puente. Mientras tanto, las personas presentes hablan en la noche debajo de un toldo, conformando un círculo de preguntas en la habitación inventada del desierto.

Imperceptiblemente, el vacío insignificante de la duda se abre en el espacio de una duda mayor : la duda del futuro. Y así toda la realidad se consumía en una pregunta, en la pregunta del tiempo desde la luminosidad cuando amanece.

De forma extraña, esto tenía un sentido liberador porque acercaba los pensamientos de las personas al impredecible poder del viento.

Cuando se detuvo el temporal, el sol todavía no había salido y un barco de piedra milenario descansaba en un borde lejano. Al principio se apreciaba sólo como alguna construcción indefinida, pero con los primeros rayos del sol, se configuró el perfil de una forma muy antigua de arca de madera ya petrificada.

Al estar más cerca del lugar se hizo visible que la construcción estaba semienterrada y que sólo sobresalían en su parte superior las paredes laterales de un techo a dos aguas con agujeros pequeños como dispositivos de ventilación.

El hallazgo de esta nave fue un hecho profundamente intrigante.

De alguna manera ese desierto en otra época fue el lecho de un mar o un gran lago, ya que también aparecieron restos fósiles marinos como caracoles y texturas en las piedras de lo que alguna vez fueron algas.

Al acercarse al puente el paisaje se volvía extraño. También las piedras adquirían formas y colores llamativos. Y el viento, contrario a la dirección de los caminantes, se tornaba particularmente helado.

El puente atravesaba un acantilado de una profundidad indefinida. Era de piedra muy afilada y compacta pero carecía de protecciones o barandas.

Cuando ellos llegaron al extremo oriental del lugar un ave muy grande, una especie desconocida de garza amarilla, se posó en el centro aproximado de la construcción y empezó a batir las alas como queriendo decir algo, anunciar alguna cosa a los visitantes.

Era el momento de la decisión, esto es, si volver por el camino semiborrado por la lluvia, quedarse en el lugar y habitar el barco antiguo o alguna cueva cercana o atravesar el puente.

El grupo se dividió en tres grupos pequeños y las voces nocturnas del desierto volvieron a ganar el espacio inmenso.

Esto ocurre cuando un hombre en otro lugar se despierta con el recuerdo de haber tenido un sueño donde junto a un grupo de personas se acerca por un camino largo a un puente. Y se trataba del mismo sueño que había tenido muchas veces, incluso en la niñez.

Ahora el hombre cierra la puerta de su casa y emprende el camino a un lugar desconocido y al rato se encuentra con otras personas que van en la misma dirección.

Ellos caminan en la búsqueda del puente, en la búsqueda del sueño.

M.J.

Jazz del río de barro:

(Imagen :"Músicos" de Picasso)

La idea de Serialismo Hipertonal que en el trabajo musical compartido que denominé Jazz del río de Barro la comento desde distintos ángulos en diversas reseñas. La fluctuación de ejes tonales sumado a paralelismos armónicos que resultan en significaciones puramente rítmicas es semejante a la ruptura de la perspectiva desarrollada en la época del cubismo en el mundo de la pintura por Picasso. Entonces aquí las interpolaciones melódicas enlazan acordes ocultos que circulan en el agua de la música alternando procesos contrapuntísticos libres con bloques armónicos en una apariencia imprevisible que se traduce en un juego de opuestos de rangos dinámicos, armonía-contrapunto, monodía modal a procesos politonales y desarrollo de texturas que se pierden en hilos melódicos que vuelven a perderse en otras texturas sonoras como bloques de tiempo-espacio donde las estructuras físicas más básicas (notas musicales y acordes) se superponen al cobrar permeabilidad apareciendo de este modo tratamientos particulares de especies armónicas saturadas de tritonos que no resuelven ni tienen el espacio naturalmente clásico para reposar. Con estos recursos y un poco en forma de acumulación de intuiciones logramos sumergirnos en las sonoridades de los paisajes urbanos donde las luces de las autopistas y los edificios de cemento parecen enredar nuestras miradas privándonos del instante infinito del horizonte, para encontrar el sol más tarde sobre el final de una avenida.

Canción a los ancestros americanos.

En el cuerpo de tu danza

se hunde la tarde.

Y tus hijos sueñan lugares soles,

volcanes,

siglos,

serpientes,

cuervos,

anillos.

Porque los que desandan

manos de melodía

abren el pecho de tu canción.

Y beben noche, barro y rocío

en un día de eternidad,

aunque a veces

tu voz se adormece en una mañana clara

y sin viento.

M.J.

Oleo.

El hombre, escuchaba una música

y miraba el mar.

Entonces gira pensando

que algo debió suceder para olvidarla.

Para olvidar el silencio

y la profundidad del aire,

las voces de las aves personas y las plantas.

El hombre mira el recuerdo que lo mira

y le dice susurrando : _ Todavía no es tiempo

para mirarnos a los ojos.

Ahora aparece el calor del mediodía.

El hombre, es un chico que camina en la arena

y piensa cuando escribe con los piés :

_ La ola que brilla, la ola opaca

y la espuma,

son invisibles en el tiempo

o algo debió pasar,

algo debió pasar

para olvidarla.

Desde el mar

se acercan canastas de barcos pescadores

con pedazos de soga,

un hueso de una ballena y algas.

Pero no hay indicios de lo otro

mas allá del viento de la tarde.

La tarde desaparece

con la espuma en la arena.

Entonces

tampoco quedan señales de la tarde.

Encrucijada al sur:

La música como manantial entre las rocas inventa senderos de agua. Estos senderos se bifurcan para crear nuevos caminos.

El sonido es recuerdo y por eso dibuja memorias para viajar al sentido de las palabras.

Las palabras son el signo de un olvido que a veces se moja con la lluvia.

Constelaciones

de sonidos construyen de las palabras luces y sombras y borran del día

las horas y así gotas de letras caen como notas de música en un piano.

"Targo"

es un título entre otros nombres que viven en la encrucijada y del

mismo modo "El día que sergio dio la vuelta al mundo en un satélite

ruso" es otro título, "Numen" es un solo de piano y "Sombras del puerto"

cambia de nombre todas las tardes.

Sergio Paolucci expresándose con su saxofon resuelve pasajes musicales con la fluidez del agua y de ahí el valor de la metáfora.

Las

construcciones melódicas se desarrollan en distintos planos

dimensionales y las intenciones contrapuntísticas desarman las armonías

en estructuras fractales que reaparecen en nuevos caminos.

La Encrucijada es inevitable ante lo nuevo, y lo nuevo es la perla del tiempo que dibujamos con sonido.

Trabajar estas partituras nos significó argumentar significados detrás de lo aparente a un objeto.

Este objeto son manchas de tinta en una hoja que se transforman en remolinos de carreteras del desierto para

dar vida a otra cosa, y esa otra cosa es esa otra música en algo más acá de un instante.

Encrucijada

al sur es una especulación vital sobre la forma azarosa que dejan las

gotas de la lluvia en un papel atrapadas en un espejo para repetirse en

otros espejos cruzando el mar. Y así las melodías son texturas que

integran las coloraturas de los acordes que se desprenden desde el

piano.

La grabación la preparamos con algunos ensayos. La asistencia técnica la realizó Julio Costa en T.N.T.

El

espíritu tanguero lo aportó la tarde de Buenos Aires y el costado

mágico del sonido nuestra humilde insistencia (y este es un título que

guardamos para más adelante).

M.J.

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario