jueves, 25 de noviembre de 2021

Mayéutica de sol y luna

lunes, 22 de noviembre de 2021

Ecos con Pablo Mezzelani como solista en Kaval

Macata

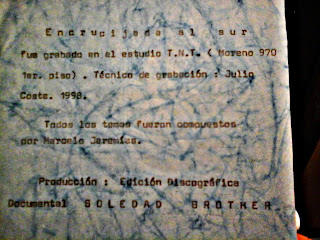

Encrucijada al sur

Concepto de “Hipertonalidad”

La “hipertonalidad” es una idea que aparece a principios del siglo XX como intento de conceptualizar cierta música de Strawinsky. Luego el músico y compositor argentino Marcelo Jeremías utiliza ese término para describir una forma de organizar materiales tonales que supera las convenciones de la tonalidad clásica de modo más específico. A grandes rasgos, consiste en: 1. Expansión del centro tonal Parte de un centro tonal (una tónica o nota principal), pero lo amplía incluyendo múltiples centros secundarios que conviven simultáneamente. Cada uno de esos centros secundarios actúa como “microtónicas” dentro del macrocentro, generando un tejido armónico muy rico. 2. Superposición de tonalidades Combina escalas y acordes procedentes de tonalidades vecinas o lejanas. En lugar de modular de manera tradicional (paso limpio de un centro a otro), superpone tonalidades que resuenan al mismo tiempo, creando polisemia armónica. 3. Uso de polisones y solapamientos Introduce polisones (sonidos o acordes prestados de distintas escalas) que quedan “colgados” o solapados sobre el centro principal. Estos solapamientos generan tensión y colores nuevos sin abandonar del todo el sentido de tonalidad. 4. Movimiento motivico y textura Marcelo hace énfasis en el movimiento motivico: pequeñas células temáticas que transitan de un centro a otro. La textura resultante puede ser muy densa, con líneas melódicas y contrapuntos que cambian de tonalidad de forma fluida. 5. Objetivos expresivos Busca una expresión más amplia que la tonalidad tradicional: dramatismo, ambigüedad, riqueza tímbrica. Ofrece al compositor y al intérprete un abanico de sonidos que combinan lo reconocible de la tonalidad con lo novedoso de la superposición. Ejemplo sencillo de aplicación Imagina una pieza donde el centro principal es Do mayor. Con la “hipertonalidad” puedes: Mantener Do mayor en el bajo y arpegios. Superponer un acorde de Sol menor (viniendo de la tonalidad de Fa mayor) en la mano derecha. Introducir motivos melódicos en Re mayor que circulan entre ambas manos como ecos. El oyente sigue sintiendo a Do mayor como eje, pero percibe simultáneamente colores de Sol menor y Re mayor, sin una modulación “a la antigua”. Más allá de la teoría Marcelo Jeremías ha experimentado con estos principios en su música para cine mudo, sus suites de cámara y sus composiciones de raíz rioplatense. Su enfoque no es tanto un manual rígido de reglas, sino un marco creativo: cada pieza encontrará su propio equilibrio de centros y solapamientos. Pistas para seguir explorando Escucha sus “Astrolabios” para identificar los cambios superpuestos de centro tonal. Intenta componer un breve motivo en C, luego ves prestando notas o acordes de G, D o F mientras mantienes la pedalización en C. Observa cómo varía la tensión armónica según el grado de solapamiento que uses.

Disco realizado en el estudio TNT de BsAs con el aporte solista de Sergio Paolucci en saxos alto y tenor y Marcelo Jeremías en piano y teclado, composición y arreglos. Trabajo valorado en su momento por Walter Thiers, reconocido crítico musical del ámbito porteño. La composición musical se realizó buscando ciertos hilos poéticos vinculados al sentimiento del tango. El título del disco se concretó junto a Julio Costa, el técnico de sonido que aportó también su idea.

El concepto de hipertonalidad, tal como lo entiende Marcelo Jeremías, consiste en expandir el lenguaje tonal tradicional integrando múltiples centros tonales y tensiones armónicas simultáneas, sin dejar de anclar la escucha en un eje tonal reconocible.

Definición general de hipertonalidad

Cada pieza parte de una tónica clara, pero a partir de ahí:

Se superponen acordes extendidos o contrapuestos que sugieren distintos modos o tonalidades.

Se emplean tensiones (séptimas, novenas, oncenas, etc.) que rozan la disonancia sin renunciar a la sensación de “hogar” tonal.

Se alterna de forma rápida entre escalas y modos, creando la ilusión de que la armonía nunca se asienta por completo.

Cómo lo aplica Marcelo Jeremías

Mantiene un eje tonal central (por ejemplo, Sol mayor), pero introduce simultáneamente líneas melódicas en Mi frigio o Re dórico, generando poli–o hipertonalidad.

Construye paisajes sonoros en los que cada instrumento puede orbitar alrededor de un centro distinto: la flauta traza frases en Do lidio mientras la guitarra sostiene un pedal en La menor.

Utiliza texturas densas y clusters ocasionales para tensar aún más el campo armónico, sin llegar a la atonalidad pura.

Ejemplos concretos

“Coral Hipertonal”: una pieza coral-instrumental donde cada voz canta un centro tonal distinto, pero todas convergen en cadencias compartidas que restablecen el sentido de conjunto.

Movimientos de la serie Astrolabio: en algunos pasajes, un cuarteto de viento trabaja en Fa mayor mientras el piano despliega modulaciones en Bb menor, cruzando silencios y reencuentros.

Recursos y técnicas utilizadas

Voicings abiertos con cuerdas al aire para maximizar las resonancias y revelar matices de afinación.

Microcambios de afinación y uso de armónicos para desplazar con sutileza los centros tonales.

Escritura de líneas contrapuntísticas donde cada voz porta un material modal distinto.

Empleo de la improvisación guiada: el intérprete recibe un marco hipertonal y decide en el momento cómo saltar de un centro a otro.

Este enfoque convierte cada obra en un viaje de inestabilidad controlada, donde la familiaridad tonal y la sorpresa armónica se alimentan mutuamente.

Relación del tango, el jazz y lo contemporáneo en “Encrucijada al Sur”

En “Encrucijada al Sur” Marcelo Jeremías establece un diálogo orgánico entre el tango, el jazz y las sonoridades contemporáneas, reconfigurando composiciones propias a través de un prisma armónico y rítmico en el contexto del lenguaje jazzístico y de la música de vanguardia.

Grabación y formato instrumental

El disco fue registrado en el estudio T.N.T. de Buenos Aires en 2001, con Marcelo Jeremías al piano y Sergio Paolucci en saxo alto y tenor.

La formación de dúo permite un intercambio constante: el piano plantea las texturas armónicas y los motivos tangueros, mientras el saxo aporta colores y líneas improvisadas.

Armonía y reharmonización

Reharmoniza melodías originales utilizando acordes extendidos (novenas, oncenas, trecenas) y progresiones no diatónicas.

Introduce modulaciones rápidas y polisemia tonal, un rasgo propio de la hipertonalidad, para mantener viva la tensión entre tradición y modernidad.

Ritmo y métrica híbrida

Combina el compás binario característico de la milonga con grooves sincopados de jazz, alternando secciones en 4/4 con pasajes en 3/4 y 6/8.

Usa síncopas contrapuntísticas y apoyos percutivos en el piano para evocar el “golpe” tanguero sin renunciar al swing.

Improvisación y libertad formal

Después de presentar el motivo tanguero, cada músico desarrolla solos que parten del material temático para derivar en paisajes contemporáneos, incorporando técnicas extendidas (clusters, atonalidades parciales).

La estructura abierta del álbum, con transiciones fluidas entre temas y secciones, remite a los estándares de jazz pero con la narrativa dramática del tango.

Inserción de recursos contemporáneos

Se insertan pasajes de aleatorismo controlado y microtonalidad ligera, acercándose a la estética de la música de concierto.

Emplean silencios y espacios sonoros como elementos dramáticos, heredados tanto de la música de cámara moderna como del fraseo pausado del tango.

Más partituras relacionadas :

De este modo, “Encrucijada al Sur” no es solo un homenaje al tango ni un ejercicio de fusión: es un territorio sonoro donde las raíces rioplatenses crecen enraizadas en un suelo jazzístico y contemporáneo, presentando cada pieza como un cruce vivo entre géneros.

Relación entre el jazz moderno y la hipertonalidad

1. Definición de jazz moderno El jazz moderno surge a partir de la década de 1940 como reacción al swing y al bebop. Se caracteriza por: • Exploración de nuevas sonoridades armónicas (extensiones de acordes, cuartas, clusters). • Libertad rítmica y métrica (contratiempos, superposiciones polirrítmicas). • Búsqueda de texturas y colores inéditos a través de la improvisación colectiva y la interacción contrapuntística. 2. Concepto de hipertonalidad. Marcelo Jeremías describe la hipertonalidad como: • Una ampliación de la noción tradicional de tonalidad, donde conviven simultáneamente múltiples centros tonales. • La creación de “espacios armónicos” que trascienden la tensión-resolución clásica, generando densidad y ambigüedad sonora. • Un enfoque compositivo que superpone escalas, modos y microtonos para producir paisajes sonoros en constante desplazamiento. 3. Convergencias estéticas 1. Multiplicidad de centros tonales ◦ En el jazz moderno, los solistas suelen improvisar saltando entre tonalidades o usando modal interchange para evocar ambientes cambiantes. ◦ La hipertonalidad asume varios ejes tonales al mismo tiempo, creando un efecto similar de flujo armónico. 2. Extensión y complejidad de los acordes ◦ Acordes de novena, oncena y trecena, pilas de terceras y estructuras cuartales en el jazz expanden la paleta tímbrica. ◦ Jeremías utiliza superposiciones de modos y microtonos para enriquecer esa paleta, tal como hacen los pianistas y guitarristas de vanguardia. 3. Libertad en la forma y la improvisación ◦ El jazz moderno rompe con las formas rígidas de 32 compases y bebe de estructuras libres o modulaciones impredecibles. ◦ La hipertonalidad propone una arquitectura fluida donde el oyente no sabe qué centro tonal dominará el siguiente pasaje. 4. Ejemplos prácticos • Bill Evans en “Peace Piece”: armonías abiertas que coexisten sin resolución definitiva. • McCoy Tyner en “Vision”: uso de cuartas superpuestas, creando ambigüedad tonal. • Composiciones de Marcelo Jeremías donde simultanea modos dórico y frigio, produciendo un “punto armónico” que nunca se asienta del todo. 5. Impacto en la creación y enseñanza • Compositores de jazz incorporan el lente de la hipertonalidad para diseñar progresiones no funcionales. • Educadores de armonía moderna emplean ejercicios de superposición modal inspirados en Jeremías para abrir el oído del improvisador. Si te interesa, podemos analizar partituras concretas o diseñar un ejercicio de improvisación basado en principios de hipertonalidad para tu próxima práctica de piano o saxo.

Paisaje cósmico del jardín

“Paisaje cósmico del jardín” es un disco del trío compuesto por Marcelo Jeremías (flauta traversa), Juan Pablo Greco (guitarra) y Luis Pérez Korsaike (percusión), grabado en 1999.

Formato y grabación

Grabado en estudio como un trío a cámara, enfatizando la acústica natural y el espacio sonoro compartido

Se priorizó la captación de matices y dinámicas orgánicas, con mínima postproducción.

Concepto temático

El “jardín cósmico” propone un espacio liminal donde lo orgánico (flores, ramas) se funde con lo astral (estrellas, nebulosas).

Cada pieza busca retratar una escena distinta: desde amaneceres siderales hasta crepúsculos galácticos.

Interacción instrumental

Fluidez entre roles: la flauta traza líneas melódicas flotantes, la guitarra aporta armonías y texturas, y la percusión genera pulsos tanto rítmicos como ambientales.

Improvisación guiada: el grupo parte de estructuras esqueléticas que sirven de mapa, pero se permite ramificaciones espontáneas en cada interpretación.

Recursos y técnicas empleadas

Técnicas extendidas en flauta (multiphonics y glissandi) y guitarra (prepared guitar, rasgueos percusivos).

Percusiones no convencionales: uso de objetos cotidianos para golpear, frotar o rozar superficies, construyendo paisajes tímbricos.

Ostinatos y líneas repetitivas que evocan ciclos naturales y movimientos planetarios.

Estructura y desarrollo

La selección de temas no sigue un orden rítmico tradicional: hay pasajes lentos y meditativos alternados con estallidos dinámicos.

Uso de silencio y espacio como elemento compositivo, permitiendo que cada sonido emerja con claridad.

Influencias y diálogos estilísticos

Reminiscencias de la música minimalista en la repetición y variación gradual de motivos.

Afinidades con el free jazz, particularmente en la entrega de la percusión y la libertad de la improvisación.

Toques de música ambiental y de natura sonora, recordando paisajes acústicos ygrabaciones de campo.

Con estos elementos, “Paisaje cósmico del jardín” se erige como una exploración entre lo terrestre y lo estelar, donde la tradición de cámara se encuentra con la experimentación vanguardista.

Disco grabado en el estudio TNT de BsAs con Juan Pablo Greco en guitarra, Luis Perez en percusión y quien relata en Flauta, la composición fue compartida junto a Juan Pablo. La maestría de mis colegas en lo que es el toque de la música rioplatense dejó inmejorable argumento musical para realizar la melodía de Candombe en Bicicleta entre más músicas hechas en un encuentro de una sola sesión aunque algunas ideas tuvieron elaboración previa como en el caso Pilar se fue. Las imágenes con los tres patos simbolizan a los músicos sumergiéndose en el río que une fronteras, originalmente la idea de música de dos orillas se usó en el Río de la Plata para reflejar cierta música que nació de unir un sentimiento común de ambos lados del río. Luego en el caso de las fotos los patos estan sobre el río Guadiana que une España y Portugal con sus propias músicas y que tienen raíces que también se alimentaron por río y mar.

M.J.

domingo, 21 de noviembre de 2021

Grabaciones destacadas en el estudio TNT de Buenos aires

Astrolabio

Conceptos clave en los textos desde el compositor

1. Musicalidad del lenguaje

El compositor en su oficio concibe cada palabra como un compás: estudia ritmos, pausas y acentos para que el texto fluya como un solo de jazz. Busca que la prosa imite la respiración y el pulso de la música, creando una lectura sonoramente envolvente.

2. La voz como entidad polisémica

En sus escritos la “voz” no es solo el narrador: puede ser instrumento, público, memoria o estado de ánimo. Esta polisemia permite que un mismo pasaje actúe en varios niveles, desde lo íntimo hasta lo colectivo.

3. Improvisación discursiva

Siguiendo la lógica improvisatoria del jazz, el compositor estructura párrafos que parecen ocurrir en un “aquí y ahora” creativo. Incorpora saltos argumentales, repeticiones intencionadas y digresiones que mantienen viva la incertidumbre.

4. Intertextualidad sonora

Sus textos dialogan con estándares del jazz (titulares, riffs, solos famosos) y con otros géneros musicales. Cita fragmentos de letras, vocablo coloquial y onomatopeyas para tejer un tapiz de referencias cruzadas.

5. Hibridación de géneros

Combina elementos de crónica, ensayo filosófico, reseña musical y prosa poética. Esta mezcla refuerza la idea de que las fronteras entre géneros, al igual que en la música, pueden diluirse en un mismo escenario creativo.

6. Espacio performativo

El compositor describe la escritura como una performance donde autor y lector son “músicos” simultáneos. El texto sugiere movimientos de cabeza, pausas para el aplauso mental y variaciones según el tono interior de cada quien.

7. Memoria colectiva y jazz memory

Explora cómo la experiencia histórica del jazz —orígenes, migraciones, resistencias— vive en la memoria compartida. Sus textos rescatan voces olvidadas y reivindican el legado social que se transmite “de oído en oído”.

8. Cuerpo-voz-performance

Estudia la relación entre la corporalidad del intérprete y el sonido expulsado. Plantea que la voz lleva impresa la historia corporal del sujeto y que al ponerla en escena se revela un archivo viviente de gestos, respiraciones y traumas.

Documento de reconocimiento y número de resguardo del gobierno de La India por la realización del disco Astrolabio. Astrolabio es un disco compilatorio de distintos proyectos a lo largo de cuatro años donde también compuse música en homenaje al poeta Rabindranath Tagore tocando el sitar y piano en el tema que titulé El vuelo del barrilete, tabla de India Rasikananda dass, grabado en el estudio TNT, técnico Julio Costa.

Cara de Negro. 12 candombes y pregones de Buenos Aires de Piana y Benarós.

Cara de negro, 12 candombes y pregones de Buenos Aires. Elucidando el texto : “El regreso del candombe” de León Benarós : _ “De ...

.jpg)

-

Nuevas Fronteras Sonoras El compositor y músico contemporáneo se destaca por su capacidad para fusionar diversas tradiciones musicales, ...

-

Ciclo de conciertos de piano solo donde se profundiza en el intercambio de sonoridades y ritmos que cruzaron el océano atlántico en una dir...

-

Composición musical. Contemporáneo I. Presentación de obra original. Concepto de “Hipertonalidad” La “hipertonalidad” es una idea qu...